縁起だるまの始まり

今から200年ほど前、天明3年に浅間山の大噴火などの天変地異が多く起こり、大飢饉となってしまいました。

この惨状を見かね、生活の苦しかった付近の農民救済のため9代目の住職東嶽和尚は、開山心越禅師の画かれた「一筆達磨坐禅像」をもとに木型を彫り、張り子のだるまの作り方を豊岡村の山縣友五郎に伝授しました。

そして正月七草大祭の縁日に掛け声勇ましく縁起物として売られるようになったのが縁起だるまの始まりです。

縁起だるまの特徴

まゆ毛は鶴が向かい合い、鼻から口ひげは亀が向かい合った鶴亀の顔で、顔の両側には家内安全や商売繁盛などの願いごとが記され、お腹には大きく福入りと書かれているため、縁起がいいことから縁起だるまと呼ばれています。

達磨寺の縁起だるま

達磨寺では近隣のだるま屋さんが精魂込めて作り上げるだるまさんに祈願をして御札を張り、授与品として授与しております。

祈願された証として祈願証明書をお付けいたします。

他にはない特別な縁起だるまをお受けください。

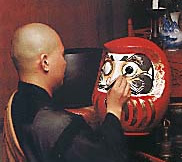

だるま開眼

だるま開眼とは、和尚が最初の一筆を点眼し目を開き、魂を込めて祈願をすることです。

ご自宅や会社に戻られてからご自身や皆様で願いを込めて、点眼の上から目を書き入れ大きな目を開きます。

当山で授与する以外のお持ち込みのだるまさんも開眼をすることができます。

開眼しただるまさんにも御札をお貼りし、祈願証明書をお渡しいたします。

開眼料について

開眼料に決まりはありません。ご自身の祈願にあわせて開眼料を決めていただきご志納ください。

当山の祈願証明書のない縁起だるまは開眼志納料のほかに1体1000円のご祈祷料を承ります。

願掛け(眼を書き入れる)

縁起だるまは願掛けだるまです。

縁起だるまに向かいあい、まず心を静め、願いを込めて向かって右に眼を書き入れます。

寺でだるま開眼をされた場合は、開眼祈願で開かれた最初の一点を起点として、願いを込めながら眼を大きく書き入れます。

そして一年間無事に過ごせた時、あるいは願いごとが叶えられた時に、感謝の気持ちを込めてもう一方の眼を書き入れます。

達磨大師のように、いかなる困難も克服し、願いごとが成就して無事に縁起だるまの両眼が開けられるよう、惑わされず、振り回されず、正しい心の目を見開いて精進いたしましょう。

ご自身の名前や社名などを書き入れた特別な縁起だるまを作ることができます。

↑ご注文はこちらから↑

お守りいただいた縁起だるまを御供養いたします。

お寺の境内で想いを込めただるまさんを作るだるま絵付け体験

縁起だるまのもとになった禅宗の始祖